メニュー

- ホームに戻る

- 河川愛護絵画コンクール

- 水辺に生きる生物図鑑

- 河川紀行

- 河川情報誌「かわ」

- お問い合わせfuku-river_info@fukuoka-pref-kasen.jp

〒812-8577

福岡市博多区東公園7-7河川課内

TEL:092-633-2826

メニュー

|

水辺の鳥類図鑑 |

| カワガラス | キセキレイ | 中鷺 |

| キアシシギ | オオバン | 金黒羽白 |

| 大葦切 | 五位鷺 | コサギ |

| カワセミ | カルガモ | |

| アオサギ | オオルリ |

|

||

|

||

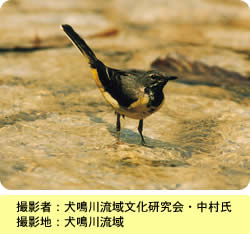

| 同科セキレイ属10種中の1種。全長約20センチメートル。背中は暗青灰色、下面は黄色。雄ののどは夏羽では黒色であるが冬羽は白く、雌は雄より一般に淡色。日本では各地の水辺に普通に生息し、北海道、南千島、本州、四国、九州などで繁殖する。営巣期には標高3000メートルの山地にすむ。琉球諸島には冬鳥として渡来する。昆虫やクモなどを食べる。長い尾をつねに上下に振り、水辺をせわしく歩き回る。 | ||

|

||

|

||

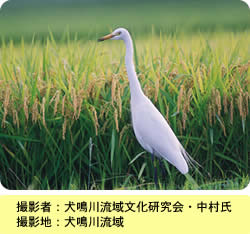

| ダイサギとコサギの中間の大きさからチュウサギの名がある。全長約68cmで全体が白、足は全体が黒く、眼先が黄色。日本には夏鳥として4月下旬から5月にかけて渡来し、水田や河川の湿地、干潟で昆虫、クモ類、魚類、両生類などを採餌します。水に入ることもありますが、湿地の草地で餌を探すことが多い。他のサギ類と共にコロニーを作り繁殖しますが、1970年代以降減少傾向にあります。九州南部では少数が越冬しますが、多くは東南アジアへ渡り越冬します。 | ||

|

||

|

||

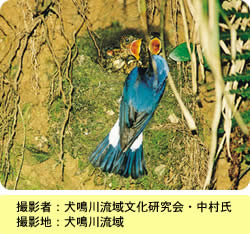

| 全長約17cm。雄は体の上面がルリ色で、胸と脇は黒く、腹は白い。頭頂部の光沢ある明るいルリ色がとくに美しく、コルリ、ルリビタキなどと共に、「青い鳥」御三家の一つである。雌は全体に褐色で地味。 日本には夏鳥として4月下旬頃に渡来し、南西諸島を除く北海道から九州までの全国各地で繁殖する。低山帯から亜高山帯にかけての山地や丘陵に生息し、とくに渓流沿いのよく茂った森林に多く、飛翔している昆虫を補食する。 雄は梢にとまってよくさえずる。さえずりは美しい声で、ゆっくりとピリーリー、ポィヒーリー、ピールリ、ピールリ、ジィ、ジィと鳴く。ウグイス、コマドリと共に日本三鳴鳥の一つでもある。 |

||

|

||

|

||

| くちばしも足もそう長くない、全長約25cmの中型の鳥。足が黄色いことからこの名がついた。雌雄同色。北海道から沖縄までの各地で、春は4月から5月、秋は8月から10月にごく普通に旅鳥として見られる。繁殖地はシベリア北東部で、地上に皿形の巣を作り、1腹4卵を産む。 浜辺や干潟、磯、水田などにいる。カニや昆虫などの動物質の餌を食べる。ピュイピュイと口笛のようなすんだ声で鳴いたり、飛びながらピュイーと鳴く。 |

||

|

||

|

||

| 体長は40cmほどで、バンよりすこし大きい。成鳥のからだはすすけた黒い羽毛におおわれるが、背中の羽毛は青く、光沢をおびる。額にはくちばしが延長したような「額板」があり、額板とくちばしはうすいピンク色。足と足の指はバンより短く、ひれのような独特の水かき「弁足」をもつ。夏羽では足の色が黄色っぽいが、冬羽では灰色っぽくなる。幼鳥は体の羽毛に光沢がない。 日本では本州中部以北で繁殖し、冬季は本州中部以南で見られる。湖沼、川、田、湿地などに生息するが、公園の池などにも生息することがある。特に営巣場所や隠れ場になるヨシやマコモなどの繁茂しているところを好む。弁足をうまく使ってバンよりも上手に泳ぎ、むしろ水辺を歩くことの方が少ない。 食性は雑食性で、潜水しておもに小魚やエビなどを捕るほか、昆虫や各種の水草の茎や根部を食べる。非繁殖期は群れをなして生活しているが、5〜7月の繁殖期にはテリトリーを形成し、他の個体が進入するとくちばしなどで激しく追い立てる。水面にヨシなどの枯茎を集めて営巣し、6〜12個の卵を産む。 |

||

|

||

|

||

| ・冠羽がある ・背が黒い ・目が黄色い ・翼鏡が白い ・全長40〜50cm ・翼長19〜21cm ・体重1,000〜1,400g カルガモより小さなカモ。飛ぶと翼に白い帯が現れ、これが「羽白(はじろ)」の名の由来とされます。オスは茶色がかった黒い頭と金色の目が特徴で、後頭部のおさげ髪のように長く垂れ下がった冠羽が特徴的です。メスは全体に茶褐色で下面は上面よりも淡色。水草などの植物、貝やエビなどの水性無せきつい動物を食べます。日本では湖沼や公園の池、海にも見られ、冬鳥として全国に渡来し、北海道で少数が繁殖しますが、多くはシベリアから渡ってきます。 |

||

|

||

|

||

| 背面は緑褐色、腹面は淡褐色の羽毛で覆われる。眼上部にある眉上の斑紋(眉斑)は白く明瞭。嘴の基部から眼を通り後頭部へ続く黒い筋模様(過眼線)が入る。 全長約18.5cm 初夏の葦原といえばオオヨシキリのさえずりがすぐ思い浮かぶほど、北海道、本州、四国、九州の南部のアシ原などに渡ってくる夏鳥です。「ギョギョシ」と鳴くさえずりから「行行子」とも呼ばれ、夏の季語ともされています。縄張り意識が強く、目立つところにとまって、よく鳴きます。 食性は動物食で、昆虫類、節足動物等を食べる。ヨシ原や周囲の森林で獲物を補食します。 繁殖形態は卵生。繁殖期には、しばしば1羽のオスに対し複数羽のメスによるハーレムを形成する。ヨシの茎や葉等を組み合わせたお椀状の巣を作り、日本では5〜6月に1回に4-6個の卵を産む。メスのみが抱卵し、抱卵期間は13〜15日。雛は生後11〜13日で巣立つ。カッコウに托卵の対象とされることもあります。 |

||

|

||

|

||

| 冠羽が白い、翼が灰色、目が赤い 全長約57.5cm 体重400〜800g カラスより少し大きく、首は短くずんぐりとしています。黄色っぽいあし、充血したような赤い目が印象的です。英名Night heron(夜のサギ)の通り夜行性で、昼間は樹上等で休んでいますが、雨天や曇りの日は昼間でも活動することがあります。 飛びながら「クワッ」と鳴くため、夜にまっ暗な空から声が降ってくることもあります。 食性は肉食性で魚類、カエル、甲殻類等を食べ、夜のうちに養殖池のコイやキンギョを食べて損害を与えることもあります。水辺で静止し、獲物が通りかかるのを待ち伏せ、獲物が通りかかると普段は折りたたんでいる頚部を伸ばして補食します。日本では、本州から南に広く分布し、森林に生息し、竹林などで他のサギ類とも混じり、集団で繁殖します。繁殖期は昼間も採食行動をおこないます。 |

||

|

||

|

||

| 全長約61cm、翼を広げた大きさは約98cmで、カラス位の大きさのシラサギです。全長白色で、繁殖期には後頭部から2本の冠毛が生え、クチバシは一年中黒く、目先の辺りは緑灰色、脚は黒、足指は黄色で、カラシラサギやクロサギ(白色形)とは、頭の羽毛の形やクチバシの色が異なることで見分けることができます。 ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの熱帯から温帯で繁殖し、日本でも数が多く、本州から九州までの各地に留鳥として繁殖し、繁殖時にはグワーグワーとかゴァーゴァーという鼻にかかった大声で鳴き、川・池沼・水田・干潟などの水辺で広く生活し、平地の林に集団で繁殖します。水辺の地上、石の上、木の枝などに片脚で立って休んだり、飛ぶときは首をZ字形に曲げ、脚を後ろに伸ばして飛ぶ習性があります。 |

||

|

||

|

||

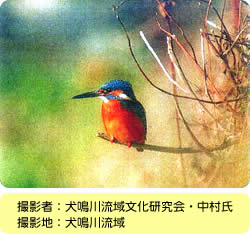

| ヨーロッパからアジア、日本、ニューギニアにかけて亜寒帯から熱帯の地域に生息しています。 カワセミ類の中では一番小さく、全長約17cm、翼を広げた大きさは約25cm、雀より少し大きい位で、背面はコバルト色・腹面は橙色・長いクチバシ・大きな頭が特徴の美しい小鳥です。ツィーッとかチィーッという声を残して水面すれすれに弾丸のように飛び去り、雛はジャジャジャと蝉のような鳴き声を出します。 山地から平地の川、池、湖などの水辺に生息し、餌は、ウグイ、フナ、ハゼやマスの稚魚のほか、エビ、水生昆虫、貝なども補食します。水辺の小枝や杭に止まり、じっと水面を見つめ、魚の姿を認めると勢いよく水中にダイビングして魚を捕らえます。止まる場所がない時は、空中で停止飛翔(ボバリング)しながら魚を見つけ、一直線に飛び込む事もあります。 |

||

|

||

|

||

| アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも低地で普通に繁殖します。 全長は雄で約60cm、雌で約50cmで、翼を広げると約80cmから1mになります。マガモなどの他のカモ類の雄と似ていますが、黒いクチバシの先が黄色いことや、顔に縞模様があることなどから見分けがつきます。繁殖期は水田、川、池沼で生活し、越冬期には他のカモに混じって湖沼、川、公園などで暮らします。 雑食性で草の実や葉、水草、水生昆虫、貝などを食べます。 日中は水面などで休み、夜間に水辺や泳ぎながら水面でついばんだり、水中に首をつっこんだりして採餌します。雌親はヒナが犬などに襲われると擬傷して注意を逸らすことがあります。 |

||

|

||

|

||

| 北海道から九州まで、各地に留鳥として分布し、繁殖しています。 日本産カワセミ科の中では最も大きく、全長約38cm、翼を広げた大きさは約67cmでハトくらいの大きさです。 黒白の鹿子班の模様をしており、冠羽がよく目立ちます。 飛びながらキャラキャラとかケレケレと聞こえる声で鳴きます。 山地の渓流や湖沼に縄張りを持っており、行動範囲内で決まった場所を餌場とします。餌は魚類が中心で、他にカエル、サワガニ、昆虫なども補食します。適当な止まり場で獲物を待ち伏せ、射程距離内に入った瞬間に水中に飛び込み捕らえます。適当な止まり場がないときは停空飛翔(ホバリング)して獲物を狙います。 |

||

|

||

|

||

| ユーラシア大陸とアフリカ大陸の、温帯から熱帯にかけて広く繁殖し、日本でも九州以北の各地で繁殖するほか、留鳥または漂鳥として全国的に分布します。 全長約93cm、翼を広げた大きさは約160cmで、日本産のサギ類のうち最大です。 全身が青みを帯びた灰色、くちばしと脚はオレンジがかった黄色、風切羽が黒いので飛ぶ時に目立ちます。大きいのでよくツルと混同されますが、飛脚時にくびをZ字型に曲げるので、くびを伸ばすツルと見分けることができます。 大きい川・水田・海岸の干潟など砂泥の多い水辺に生息し、マツや広葉樹の林に集団で繁殖します。餌は魚のほか昆虫やカエルなども補食します。<br /> 長い脚をゆっくり動かして浅水中を歩くほか、干潟・川の中州・高い木などでくびを縮め、片脚で立って長時間休んでいることもあります。 |

||

|

||

|

||

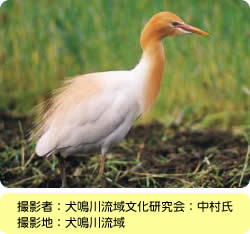

| 本来はアフリカ周辺の生息種でしたが、現在は世界中の熱帯から温帯に広く繁殖しています。日本には主に夏鳥として渡来し、本州から九州で繁殖しますが、西南日本では越冬するものもあります。 全長約50cm、翼を広げた大きさは約90cm、くちばしの小さいシラサギです。夏羽では頭部から頸が褐色になり頭部の羽毛はやや長くなって、背にも橙色の飾り羽が生えていますが、その他の部分は白色です。くちばしは橙黄色、目先の裸出部は黄色、脚は褐色または黒褐色、目の色は黄色です。冬羽は全身ほとんど白色ですが、頭が黄色いものもあります。 農耕地や草原、河原などに見られ、他のシラサギ類に比べると草地を好む傾向にあります。主に草原でバッタなどの昆虫を採餌しますが、水田や湿地の多い日本ではカエルや魚も補食します。 | ||